FILOSOFÍA SEMANA 12 CEPREUNMSM GNOSEOLOGÍA

Filosofía GNOSEOLOGÍA

I. DEFINICIÓN La palabra gnoseología proviene de las voces griegas gnosis, que significa conocimiento, y logos, que equivale a teoría. Por ello, su significado etimológico es teoría del conocimiento. Principalmente, esta disciplina filosófica aborda el problema de la verdad como consecuencia de que el mismo está íntimamente vinculado con el conocimiento.

II. ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO La forma más tradicional de definir el conocimiento consiste en presentarlo como la representación adecuada de las cosas por parte del ser humano. Desde esta perspectiva, elementos del acto cognoscitivo son los siguientes: a) Sujeto: el ser humano que emplea la razón y los sentidos para conocer. b) Objeto: es todo aquello que se puede conocer. c) Representación: es la imagen del objeto que se constituye por el contacto entre sujeto y objeto.

III. PROBLEMAS Y TESIS SOBRE EL CONOCIMIENTO A lo largo de la historia de la filosofía, se han planteado una serie de problemas en torno al conocimiento humano. A continuación, se presentarán tres de ellos, así como también las más importantes tesis que se han formulado para resolverlos.

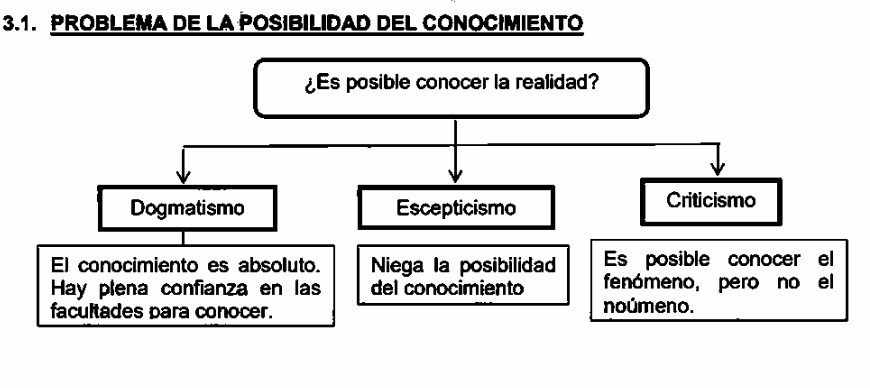

El problema de la posibilidad del conocimiento busca responder a las siguientes preguntas: ¿qué se puede conocer?, ¿hay límites para el conocimiento?, ¿cuál es el límite?, ¿es posible o no un conocimiento objetivo de las cosas? Al respecto, el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo son posturas o tesis gnoseológicas que buscan responder a estas interrogantes.

a) Dogmatismo: esta postura sostiene que sí es posible conocer las cosas sin ninguna limitación. El sujeto es capaz de conocer las propiedades o características de los objetos y hechos de manera absoluta y objetiva. Puesto que se tiene plena confianza en las facultades del sujeto para conocer la realidad.

b) Escepticismo: esta corriente considera que el sujeto no puede aprehender el objeto, es decir, no es posible obtener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas. El ser humano solamente puede emitir opiniones o creencias, lo cual se debe a que no hay plena confianza en las facultades del sujeto para conocer. Así, los sentidos pueden captar datos imprecisos y limitados, mientras que es posible que la razón se equivoque. Hay dos clases de escepticismo: el radical o absoluto y el relativista.

c) Criticismo: esta postura busca superar a las anteriores y plantea que el conocimiento sí es posible, pero no es completo. El sujeto solo puede conocer el objeto tal y como se le aparece (fenómeno) y no tal y como efectivamente es (noúmeno). El conocimiento es posible en tanto que el sujeto posee condiciones a priori que le permiten ordenar los datos sensibles, pero estas facultades son limitadas.

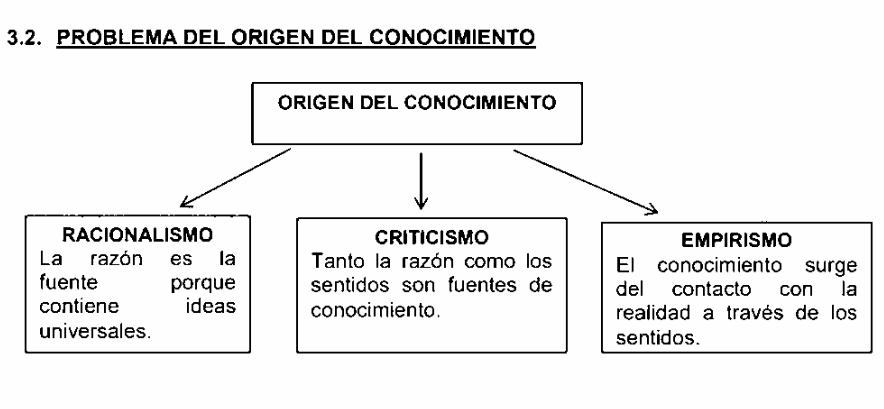

El problema del origen del conocimiento pretende responder a la interrogante: ¿dónde se inicia el conocimiento?, es decir, busca explicar la fuente del conocimiento. Existen diversas posturas que responden a esta pregunta.

a) Racionalismo: según estos filósofos, la fuente del conocimiento universal, objetivo y necesario es la razón y no los sentidos, porque estos son fuente de error y confusión. La razón humana puede descubrir ideas verdaderas, universales, necesarias y evidentes, desde las cuales es posible deducir el resto de conocimientos propios de la ciencia y de la filosofía. Estas ideas son innatas, es decir, están en la razón humana antes de toda experiencia (innatismo). Representantes: Platón, Descartes y Leibniz.

b) Empirismo: para esta postura, la fuente del conocimiento es la experiencia. Todo conocimiento es resultado de los datos que los sentidos proporcionan al sujeto al tener contacto con la realidad. La mente del ser humano, al nacer, es como una hoja en blanco (tabula rasa), en la cual se van “escribiendo” experiencias. De esta manera, el empirismo niega la existencia de las ideas innatas. Los principales filósofos empiristas fueron Locke y Hume.

c) Criticismo: postura que considera que las fuentes del conocimiento son tanto los sentidos, que brindan todos los datos sobre el objeto, y la razón que organiza los datos sensibles y “construye” el fenómeno. Esta tesis pretende la unión y superación del racionalismo y el empirismo, pues sostiene que, aunque todo conocimiento proviene de la experiencia, es solo gracias a la razón que estos datos obtenidos se ordenan. En el proceso del conocimiento los sentidos y la razón son indesligables. La razón nos proporciona un conocimiento universal y necesario. Representante: Kant.

3.3. PROBLEMA DE LA ESENCIA O NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO

Finalmente, con relación a este problema se plantea la siguiente pregunta: ¿es el sujeto o el objeto lo que determina el conocimiento? Dicho de otro modo: ¿qué es lo que realmente conocen los humanos?, o ¿cuál es la naturaleza del conocimiento humano? Al respecto, hay tres posturas tradicionales, que son las que desarrollaremos a continuación.

a) Realismo: sostiene que podemos alcanzar la verdad por medio de la realidad, no niega la posibilidad del error, pero considera que es algo accidental. El conocimiento es la copia de la realidad, por ende, está determinado por ella. El sujeto puede conocer al objeto en sí mismo. Representantes: Demócrito y Locke.

b) Idealismo: no existen cosas reales, independientes de la conciencia. El conocimiento es la proyección del sujeto, por lo que el mundo exterior se reduce a las ideas que los seres humanos tengan de este. Representante: Hegel y Berkeley.

c) Fenomenalismo: no conocemos las cosas como realmente son (en sí mismas), sino como se nos aparecen. El fenómeno que el sujeto conoce es producto de la razón que organiza los datos captados por los sentidos. Esto significa que el conocimiento es la construcción del objeto en el pensamiento del sujeto. Representante: Kant.

LA VERDAD

Tradicionalmente, se ha considerado que la verdad es la correspondencia entre la representación o idea concebida por el sujeto y el objeto. Sin embargo, hay diferentes enfoques acerca dicha problemática. A continuación, veremos tres de los más importantes:

4.1. La verdad como correspondencia

Esta concepción sostiene que la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Es decir, que un juicio o enunciado sería verdadero cuando describe y se ajusta a los hechos, cuando se corresponde con ellos; y sería falso en caso contrario. Esta es la concepción de la verdad de filósofos como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Bertrand Russell; la cual presupone la existencia de una realidad objetiva, exterior al sujeto, que éste intenta representar mediante sus juicios y enunciados. En este caso la verdad se relaciona directamente con los objetos o hechos, a los que nuestras representaciones van referidas y deben ajustarse fielmente. Por ejemplo: el enunciado "la mesa es roja" es verdadero cuando en la realidad se da que la mesa es roja.

4.2. La verdad como evidencia

Esta es la concepción cartesiana de la verdad. Para Descartes, cuando se capta algo de un modo tan claro y distinto que resulta evidente, se experimenta la verdad de una forma indudable que no se puede rechazarla. En este enfoque la verdad aparece relacionada con el sujeto que experimenta su evidencia. Un ejemplo de verdad clara y distinta, esto es, indudable dentro de la filosofía cartesiana es el enunciado “Pienso, luego existo”.

4.3. La verdad como utilidad

En el enfoque pragmático de verdad, el criterio usado para afirmar que una doctrina o teoría es verdadera es su utilidad. El principal representante de esta concepción de la verdad es William James (1842-1910). En este caso, la verdad no se relaciona con el sujeto, las representaciones o los objetos, sino con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de un enunciado. Por ejemplo, para un pragmatista el enunciado “Dios existe” es verdadero si nos es útil en la vida.